鴉片戰爭在台灣

第五篇 大屠殺

by Feitau Kung, M.D. (龔飛濤)

Robert Gully 在獄中繪製的日曆。他習慣在早上,塗掉前一天的日子。看來,他受苦的日子在8月10日終止了。 - 取自 Journals Kept by Mr. Gully and Capt. Denham ... in the Year 1842 (Chapman & Hall, London, 1844).

上次提到1842年,英船Nerbudda 及Ann 的海難者被當作入侵敵軍,拘禁在台灣府。其中Ann 船長Denham,大副Roope 等多人被分囚於西門的三間縣獄;三副Patridge (Partridge),旅客Gully,砲手Cowan等少數則關在東門府獄。後來,船長Denham費了心機,讓旅客Gully於5月26日從東門府獄轉來西門縣獄。

(按: 人數更多的Nerbudda船印度人,被囚處所不明,只知道一部分或在赤崁樓附近。)

好景不常在

Gully在西門縣獄,一天作幾小時的畫,內容有火車,13種不同的車廂,隧道等,清國人看了都驚嘆不已。這裡的空間濶些,環境氣氛好些,伙食也較穩定,而與船長、大副在一起又多一份安全感。這段日子應是Gully在台灣最寫意的時光。

可是好景不長,6月9日知府主秘Gee Sam Y-at (紀三爺)帶了一頂轎子出現,欲接Gully回東門府獄。Gully要求紀某向知府陳情,讓他不久能再回西門。紀某允諾。雖然Gully 知道,清國官僚說話常不算數,可是為了給自己留一線希望,寧可信之,就乖乖地上轎了。然而,當他從轎裡回頭看,看到漸漸遠離的紅毛樓(赤崁樓)時,他有預感,那將是最後的一瞥。

端午自有甜粽補,平日得靠芒果餬

6月13日是端午節,前兩天就開始熱鬧起來,囚犯們也沾到幾分喜氣。初三每人分得50文(半錢)。旅客Gully, 三副Patridge和砲手Cowan三人,還搬進了隔鄰的'新'居,它原是劊子手的宿舍。雖然房間髒亂,可是徹底打掃整理後,比早先十人擠在一起的小牢房舒適多了。而且還有小院子,可以偶而放風。院子對面,有棟類似的房舍,裡面擠滿本島犯人。初四,廚師整天忙著準備甜食。他說這一天,全台灣府的人都會吃一種"糖和米混在一起煮成像壽司的黏飯"(甜粽或米糕栫)。

回東門府獄後,Gully繼續作畫。可是在平日,這裏的伙食比縣獄差,有時差強人意、有時難以下嚥,尤其魚肉常少到不行。後來Gully學會用吵鬧絕食,來獲得改善。

6月27日,Gully寫道: "一大早就起床,燒開水泡茶。腋下的膿腫痛得凌晨才入睡。早餐魚少得可憐,大家拒食,只有砲手Cowan照吃他的米飯配Tow chin (豆薯?)。許久,看守長 '老胖子' 帶來幾條番薯,他答應向知府大人請求改善伙食。" 好在此時正值芒果盛產,1600-2000個才賣一兩銀元(1文可買一兩個),可用畫畫賺來的一點錢,買來補充營養。

沒錯,是囚犯霸凌雜役

7月2日,大塊頭的西班牙水手Jose Maria居然欺負在監獄當雜役的14歲少年仔,把他打得吐血,回到家後昏厥過去。獄方除了騙說"他已經死了,有人得償命",而讓 Jose不安幾天外,卻也沒有什麼實質的懲罰。

三天後,少年雜役帶傷回來上工,他看來非常孱弱。可是那個"畜生"Jose不但毫無歉意,竟然還與死黨水手Dias、Isidore 等聯手,又再尋釁,阻擾他工作。Gully看了氣憤不過,怒斥這幾隻"禽獸"。水手們知道Gully是位仕紳(Esquire),又是英國會議員之子,而且他身材魁梧,因此不敢頂撞,只好縮手。不過正義之氣易展,小人之心難防。這些無賴的心結既生,會不會暗地裡做出傷害Gully的事呢?

官員晉陞,Gully也成VIP?

7月4日,Patridge, Cowan, Denham和Roope 被押去問話。擔任翻譯的兌幣員阿舟說:「台灣府的大官們因為 Nerbudda和Ann"大捷","擊潰"英軍有功,都被封賞升官了。」他還說,官員們認為Gully是位重要人物。Patridge 回來後告訴Gully,他頗為困惑,如果自己是那麼重要,那為何被刻意忽略? (在第一次點名後,就不再被召見)。 這"重要人物"的標籤,到底是禍是福?

11日,Patridge 等四人又被叫去道署(今南市中西區永福路二段86號,永福國小附近) 接受偵訊。這次道台姚瑩冠帽上的頂珠,已從藍寶石換成紅珊瑚,果如傳言,他因"戰功"升官了(三品陞為二品)。姚瑩答應明天會叫Gully來,而且承諾一旦房舍準備好,就會讓五人住在一起。

Gully 難得出庭,是Holan,不過...

12日,原班人馬再被傳訊,午後三時Gully也出現了。這次姚瑩真的說話算話! 而他身旁還有一位四品(青石頂珠)和一位五品(白水晶頂珠)的官員。其中一位看到Gully的短褲破爛,表示會為大家做一套新衣服加新鞋。他還稱讚Gully是Holan(台語:好人)。不過,來當翻譯的木匠阿印卻說,再半個月,清帝對處置他們的指示就會下達。到時候如果旨令是斬首,將就地執行。Gully不信。臨別時,阿印憂傷地問他: 「英國政府會不會照顧我的妻子和家庭呢?」

外籍水手病死,本島犯人受刑

21日,印度水手Jamsu (Samseer) 死了,他病了一星期,前一晚還吐出兩條8吋長的活蟲(蛔蟲?)。他們住的地方陰暗潮濕,很容易生病。不久前,葡萄牙水手John Williams才去世。而Nerbudda 船的印度人員的情況也不好,有些人的手腳已經殘廢。Denham 向官府請求,讓大家能到外面活動,曬曬太陽。

當晚,府獄幾個可憐的本島犯人被押去酷刑,哀號聲不斷。

Nerbudda人員首次登錄,Patridge要新衣

24日,知縣閻炘帶著半懂英語的兌幣員阿舟和木匠阿印,向還存活的Nerbudda船人員一一問明姓名和年齡。這是這群印度水手和民工被俘將近一年來的首次。終於他們被當人看待了。可是這是好的開始嗎?

Patridge 要求官員們實現諾言,發衣服給大家,官員們回道,"衣服還沒好,再五六天,你們就要去見紅頂珠大人(總兵或道台)。到時候,你們就有衣服穿了。" 說完,還神祕地哈哈大笑。

又見叛亂犯

28日晚,35名淡水的叛亂份子被關進府獄來。讀者們還記得四五月時,另有一起22人的吧! 看來,台灣豈只是"三年一小反,五年一大反"!

嚴酷的知府;無奈的Gully

8月1日和2日,府獄的Patridge、 Cowan 以及縣獄的Roope 兩度被帶去見道台姚瑩,之後去縣獄探訪生病的Denham船長。相較之下,縣獄的生活待遇比府獄的好得多。顯然知府(熊一本)比知縣(閻炘)更為苛刻嚴厲。曾經有段時間知縣不在,知府代行職權。他居然把縣獄的兩名囚犯酷刑到右手全黑,然後還請求道台(姚瑩)准他把那兩隻手剁掉 !

這兩次召見,Gully再度被忽略,而當道台姚瑩看到砲手Cowan時,還誤以為是他。Gully 認為,知府和知縣對他有偏見,故意不理他,且不讓他見高層;這偏見則源自擔任翻譯的兌幣員阿舟。阿舟一直看他不順眼,在官員面前說了壞話和謊言。Gully百口莫辯,只能求上帝保佑他沒事。

接下來幾天,常有人告訴他: 他們快要搬去跟Denhem船長等一起住了。他疑多於信。

(寫到這裡,不禁令人想起18世紀耶穌會教士de Maille 所描述,擔任官府與原住民之間溝通任務的通事的惡行惡狀。當然,不是每個通譯或通事都如此,木匠阿印就比較老實,雖然他有時為了自保,也不得不迎合官府。)

鬼差'無常'

8月8日,一向負責押解俘虜的士兵們出現了,不過此次的程序似較慎重。因為帶兵官手持的公文,上有硃筆的批示,這通常是高官如總兵或道台的手筆。而文書上是有Patridge、Cowan 和 Gully 的代號。不巧,這時來了一陣暴風雨,士兵們開始磨磨蹭蹭,交頭接耳起來。不久帶兵官宣布: 「今天不走了,明後天我們再來接你們。」

當晚,Gully一再對Patridge和Cowan說:「我明天肯定是走不成了。唉,接下來就只能聽天由命了。」Patridge 和Cowan 不解,Gully也沒說是什麼理由。

8月9日早上,士兵們又出現。帶兵官叫出三人的代號,他們是三副Patridge、砲手Cowan 和 ...。不對,這次第三位居然不是Gully,而是西班牙水手Isidore(欺侮小雜役,被Gully斥責的三人幫之一)! Gully 聽了,知道將無法再見到Patridge、船長Denham他們,於是暗地裡把他的日記交給Patridge,要他好好保管。Patridge想起這五個月來,在這島上一起受苦,不禁悲從中來。他也確信此生他倆不可能重逢,只是不知道誰會先被'無常鬼'勾走。

那個常對囚犯伙食偷斤減兩的壞看守,仔細檢查三人的銬鍊,然後把他們交給士兵。臨走時,他對Patridge 露出魔鬼的獰笑,說道: "Pah-ter See !" 〔怕得(要)死!〕Patridge 則比個要吊死他的手勢,加上一聲 "click",作為回應。

(筆者猜想 Gully被Isidore取代,而走不成,很可能是因為 Isidore向知府告密,道出Gully的身世以及他曾服役英軍的履歷,再加上翻譯阿舟的添油加醋,而讓知府認為他罪不可赦。)

旅客Gully '拔得頭籌'

次日清晨,Gully 醒來,他一個人孤零零的關在這間劊子手宿舍改成的牢房裡,心想還是照往常燒些開水,來泡點茶吧。可是,嘗試了幾次,火就是點不著。這時一隊士兵出現,他知道大限已至,趕快把握珍貴的一分半秒,在小紙條上寫下人生最後一則日記: "1842,8月10日,想燒開水卻沒火,奇怪,火就是點不著。" ....

他被處決後,有名士兵在他的衣服口袋裡搜到這字條,交給一位友善且常為俘虜傳信的獄卒獨眼憲(Heen)。一兩個月後,Heen將字條送到Denham 和 Patridge 手中,並說他目睹Gully被殺,身首異處,血流滿地。船長Denham 又從他人獲知,Gully是第一位被處決的,也是10日唯一的受難者,而大規模的屠殺則發生在次日。另外,瑞典水手F. Newman (Newmann)也說,在大屠殺的前一天,有聽到Gully被斬的傳聞。

大屠殺

Newman(Newmann) 還詳述了大屠殺那一天的親身經歷如下:

Denham 等幾個人離開縣獄(大概與Patridge等被帶離府獄同日)後兩三天,即11日(或12日)早上,獄卒進到囚室,發零錢給俘虜們。同時有兩三位官差帶著一疊寫有漢字的標籤,在每個囚犯的衣著上各貼一張。然後,讓俘虜到庭院買東西吃。Newman看到庭中擺滿椅轎,且每張轎前都插著木牌,知道大事不妙,於是拿出身上所有的銅板,買了一罈酒帶回室內,希望能灌醉自己 ...。不久,許多士兵出現,有的還拎著換下的血衣,他們確認俘虜胸前的標籤與椅轎上的木牌相符後,就把上銬的俘虜押上轎。這時有人對俘虜們說: "你們要被殺頭了。" 然後,隊伍出發。

這是個遊街示眾的行列,除了陣容堅強的兵隊、待宰的羔羊,還有舉著告示牌的差役、提著雙手刀的劊子手,以及拿著刑具的捕快...。

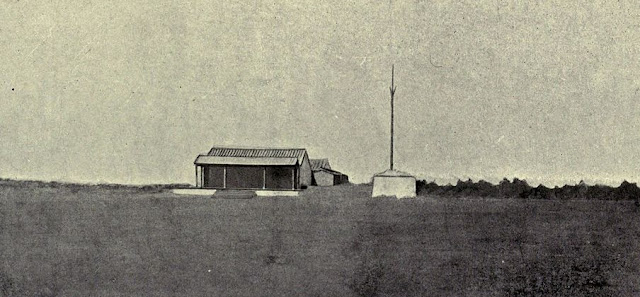

|

| 台灣府較場(校場)兼刑場、演武所及升旗台 取自 William Pickering 所著 Pioneering in Formosa, 1898,他在台期間 1863-70 |

|

| 1.牛車路 2.演武所 3.較場(校場) 4.村居 5.大北門 6.台灣鎮(總兵)署 裁自1875年台灣府城全圖 Giquel & Segonzac |

這時椅轎在人牆外排成一列後放下。前三四個俘虜先被帶下轎,手銬解開,雙手反綁在背後。然後衛兵們一邊吆喝: 「讓路! 讓路!」一邊匆匆地拉著俘虜穿過人群讓出的通道,進入場中。Newman(Newmann) 想從外頭看個究竟,卻不可得,因為人牆很快又封閉起來。不一會兒,衛兵們從場內冒出,又帶走幾個人。就這樣,重複又重複...。而從俘虜帶入場時的鑼聲;接著群眾的亢奮舉動;到身上濺血的衛兵的重現,不難想像在那嗜血人牆內所發生的殺戮實景。至於觀眾的陣陣歡呼和嘲笑,傳入這群待刑者耳中時,更化成恐怖的狼嗥虎嘯,令他們膽顫心寒。

最後,場外剩下Newman 和兩位印度水手。當他們的手銬被解下時,兩位印度人開始反抗,與守衛拉扯起來。Newman見狀,向兩位勸道:「你們還是認命吧,抵抗是沒用的,如果官大爺生氣,下令千刀萬剮,不得好死,豈不更糟?」兩人聽了,露出絕望眼神,束手就範。接著,守衛回頭要反綁Newman,他卻突然奮力掙脫,並衝到演武所的台階前,拜倒在主持處刑的總兵達洪阿足下,他一再的磕響頭,還大唱"台灣府! 台灣府!",接著口中不斷的叫著:"Chin, chin, chin, chin..."(請,請,請,請,....) ,然後翻了一個大觔斗,以頭觸地倒立著。此時達洪阿,或許是被這戲劇性的行為所感動,抑或是因為殺人殺過頭,而心生不安,居然開口道:「他是好人,將他帶回去。 」就這樣,Newman 奇蹟似的撿回了一條命。他被安置在一般監牢,與木匠阿印,兌幣員阿舟,關在一起,直到10月才見到船長Denham 等人。

事後,斬下的近兩百顆首級,掛在竹篙上,然後以等距離插在府城外的海岸,任由海鳥啄啃...。

1865年,William Maxwell, Esq、Dr. James Maxwell(馬雅各醫生)等去府城西郊,拜訪一位在洋行工作的本島籍老書記。Wm. Maxwell (首任台灣府海關長官,1864年底抵台 ~1865年秋去世) 把老書記所言發表在香港報章上。過了兩年,英駐清國領事William F. Mayers 的著書中有如下的引述:

「是的,我記得很清楚,對台灣來說,那是個黑暗的一天。西曆1842年8月11日,在北門外的校場,他們處決了197人。他們上午九點開始動手,中午結束。在場的有府城的所有官吏,還有數千民眾。但執刑還沒完,天就開始變黑。事後,雷電交加,狂風暴雨。大雨連續下了三天,河流暴漲,到處淹水,房屋人畜被沖走,大概有一兩千人淹死。啊! 那是天公伯仔對屠殺無辜洋人的懲罰! 可是,是你們的士兵(英軍)佔領廈門在先的啊!」

劫後

經過這場大肅殺,再除去先前溺死、虐死、餓死、病死、失蹤的,最後...

Ann 商船原有的57名海難者,只有船長Denham, 大副Roope, 三副Patridge (Partridge),美籍砲手Cowan,西班牙水手Isidore,印度水手Joomal,瑞典水手Newman(Newmann),清國木匠Ayin(阿印),清國兌幣員Achow(阿舟) 等九人倖存;

Nerbudda 運輸船的240名印度民工和水手,則剩下水手長(serang)和副水手長(tindal)兩人還活著。

接下來,這些餘生者的境遇如何? 總兵達洪阿、道台姚瑩等誣指海難者為入侵英軍,以偽造戰功的行徑,是否會被識破? 還有,這群受害者是否獲得撫卹或賠償? 就待下回分解了。